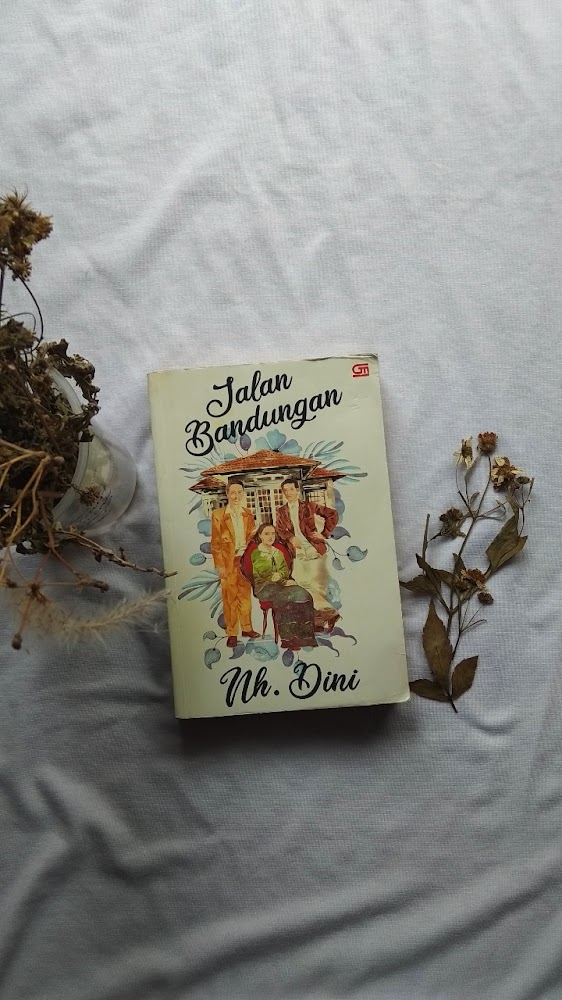

Menelisik Kekeluargaan di Jalan Bandungan

Setiap

orang memiliki harapan yang besar dalam kehidupan rumah tangganya. Namun,

kehidupan rumah tangga yang dijalani Muryati dan Widodo tidak seperti apa yang

dibayangkan orang-orang di sekitarnya, juga tidak seperti kehidupan kedua orang

tuanya. Muryati dibesarkan oleh orang tua yang begitu mengedepankan kebahagiaan

anggota keluarganya dengan melakukan berbagai hal, seperti menonton film

bersama hingga mengunjungi tempat liburan setiap akhir pekan. Setelah menikah

dengan Widodo—anak buah ayahnya pada masa revolusi—Muryati merasakan banyak hal

yang salah pada kehidupan rumah tangganya.

Kisah

ini dimulai dengan penggambaran kondisi di akhir novel—masa ketika Muryati

sudah menikah dengan adik Widodo, Handoko—sebelum melakukan kilas balik yang

menceritakan kronologi mulai dari masa kecil Muryati hingga kompleksnya

kehidupannya ketika dewasa dan berumah tangga. Seluruh cerita dalam novel ini

berdasarkan sudut pandang Muryati. Akan berbeda atmosfer sudut pandang Muryati

ketika masih duduk di bangku Sekolah Rakyat dan ketika ia telah berumah tangga.

Tentang kehidupan masa revolusi, pergaulan dan persahabatan di sekolah, hingga

rasa penasaran para remaja mengenai pergaulan lawan jenis diungkapkan di

masa-masa muda Muryati. Hal kompleks mulai muncul ketika ia dekat dengan Widodo

yang cukup dingin untuk dirinya yang terbiasa hidup dalam keluarga yang bahagia

hingga Muryati menjadi seorang yang begitu pasif setelah menikah dengan Widodo.

Sukar

bagi Muryati untuk keluar dari kungkungan status istri yang hanya diberi jatah

untuk melakukan pekerjaan di kasur, sumur, dan dapur dengan jatah nafkah yang

kecil pula. Tiada kebahagiaan yang ia dapatkan dari Widodo selain rasa sakit

karena percintaan mereka hanya untuk kepuasan batin Widodo saja. Sempat Muryati

berpikir untuk kembali mengajar seperti ketika ia belum menikah untuk menambah

uang saku dalam keluarganya, namun dilarang sang suami. Untuk berbicara pun,

Muryati selalu diabaikan. Hingga pada suatu hari, sang suami hilang dan

ditemukan telah dipenjara dikarenakan menjadi anggota Partai Komunis.

Sesekali

saya sempat berpikir bahwa terlalu dini untuk saya memahami pengalaman berumah

tangga lewat “Jalan Bandungan”. Novel ini cukup lama saya baca karena sering

mengulur waktu, dari akhir Agustus hingga akhir Oktober, nyaris dua bulan.

Dalam waktu yang panjang tersebut, saya justru menemukan berbagai relasi antara

kisah di novel ini dengan apa yang saya temukan di dunia nyata. Bahwa hubungan

percintaan antar laki-laki dan perempuan begitu kompleks dan betapa patriarki

yang sudah tertanam di dalam masyarakat tak jarang merugikan perempuan, seperti

pada kasus pasca Widodo ditahan. Betapa Muryati begitu sukar mendaftarkan diri

sebagai pengajar dan berjuang membesarkan anak di bawah stigma “istri seorang

komunis”. Betapa status “istri seorang komunis” dan dituduh “gerwani” juga

sempat mempersulit jalannya untuk melanjutkan pendidikan di negeri seberang.

Padahal, sekali pun ia tak pernah terlibat alih-alih berkesempatan mendengar

cerita dari sang suami yang tertutup dan sering abai terhadapnya, terutama

mengenai cuti dari kantor hingga menjadi anggota partai terlarang pada masa

itu.

Kisah

ini juga menggambarkan kesetiaan lima sekawan—Muryati, Murniyah, Ganik, Sri,

dan Siswi—dari masa sekolah hingga dewasa dan berumah tangga. Kehidupan Muryati

pasca menjadi istri seorang tahanan politik membuatnya kembali dekat dengan

keluarganya dan para sahabatnya. Bahkan ia juga sowan ke rumah mertuanya yang tak pernah ia temui selama menikah

dengan Widodo. Dalam perjalanan hidup Muryati di novel ini, hubungannya dengan para sahabatnya begitu dekat seperti keluarga sendiri. Ketika Muryati menghadapi persoalan serius dalam hidupnya, para sahabat dan orang tua sahabatnya bahu membahu membantunya dalam menyelesaikan masalah.

Satu diantara alasan mengapa judul novel ini adalah "Jalan Bandungan" karena permasalahan terbesar dalam novel ini terjadi ketika Muryati telah tinggal di Jalan Bandungan, tepatnya di rumah yang menjadi peninggalan Ganik dan orang tuanya, Dokter Liantoro dan istri. Permasalahan yang cukup krusial itu disebabkan oleh mantan suami Muryati, Widodo.

Mulanya

sebelum membaca “Jalan Bandungan” dan karya Nh. Dini lainnya yang bertajuk “Keberangkatan”,

saya tidak memiliki gambaran mengenai kehidupan generasi masa 20 hingga 30

tahun pasca kemerdekaan. Meski akhirnya saya mengetahui betapa majunya pikiran

orang-orang yang menjadi tokoh di novel-novelnya, saya juga menyadari bahwa

yang tengah diceritakan adalah orang-orang urban di Jawa pada masa tersebut. Sedikit

banyak saya mempelajari bahwa perempuan pada masa itu semakin progresif

pikirannya mengenai hak-hak perempuan—bahwa perempuan tidak hanya sekadar bekerja

di sumur, dapur, dan kasur. Sesekali Muryati juga mengeluhkan betapa tidak

berdayanya perempuan dalam memberikan keputusan.

Kisah

Muryati ini dekat sekali dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Saya sendiri

paham betul dalam dua bulan belakangan ini ketika terlibat langsung dalam

permasalahan yang sama kompleksnya dengan apa yang Muryati alami. Ketika di

novel sebelumnya saya menemukan perasaan emosional seorang perempuan yang

ditinggal menikah oleh kekasihnya, novel “Jalan Bandungan” ini lebih

menunjukkan perjuangan lahir dan batin seorang perempuan membesarkan anaknya

seorang diri, bersama dukungan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang sudah

seperti keluarga sendiri. Pada kisah ini juga terdapat hubungan rumit

percintaan orang dewasa yang mau tidak mau terlibat ketika ada permasalahan

dalam keluarga.

Pernah

saya tertarik pada sebuah pesan dari dosen saya, bahwa membaca sastra

menciptakan empati pada pembacanya. Selain merasakan apa yang dirasakan Muryati

pada novel ini, sedikit banyak saya juga belajar dari pemikiran kritis seorang

Muryati dalam menghadapi permasalahan yang menimpanya.[]

Resensi Jalan Bandungan NH Dini, Review Jalan Bandungan

Comments

Post a Comment